上世紀末,我國糧食科研工作者自主研發集成創新,開發了以糧情電子檢測、機械通風、環流熏蒸和谷物冷卻低溫儲糧為主要內容的儲糧“四合一”技術,為保障我國糧食安全作出了巨大貢獻。但長期以來,也存在機械設備不能自由行走,進出糧作業不能實現全程機械化、作業效率低、工人勞動強度大、作業環境差、成本高等問題。此外,氣流在糧堆內部沒有進行有效組織,通風均勻性較差。

為解決這些難題,國家糧食和物資儲備局科學研究院研發團隊在糧堆各向異性等理論研究的基礎上對平房倉通風模式做出重大改進:將平房倉通風道固定安裝于兩側檐墻上,并將傳統的豎向正壓通風模式改為橫向負壓通風模式。在此基礎上,提出了基于橫向通風系統的集成儲糧新技術:

一是“風道上墻”,二是分體式負壓橫向谷冷通風技術,三是多介質害蟲防治系統和技術,四是研發多參數一體化糧情監測系統。

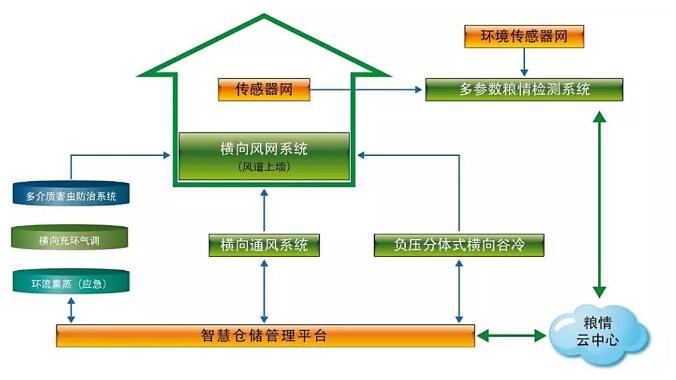

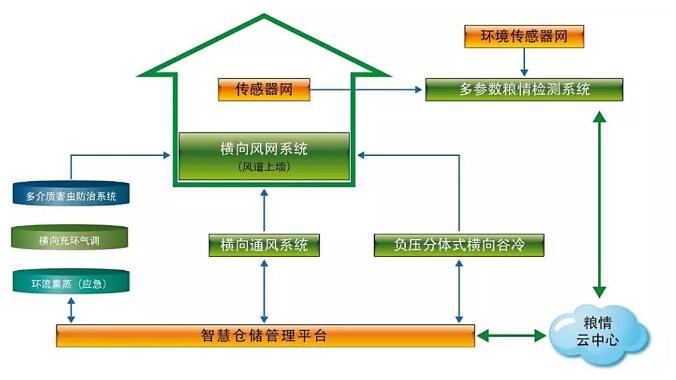

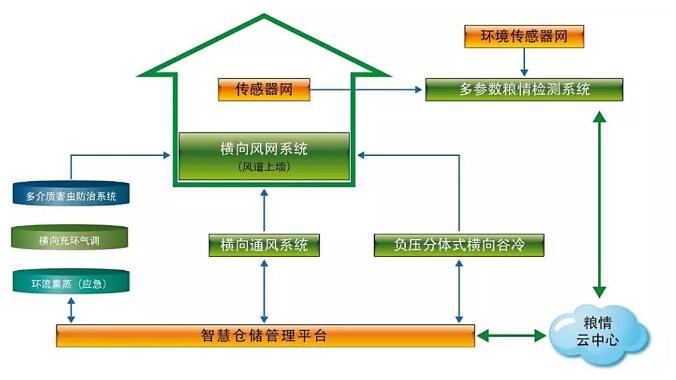

平房倉橫向通風集成儲糧新技術實現了儲糧進出倉作業機械化和倉儲工藝技術的雙重突破和提升,是我國糧食倉儲技術領域一項重大技術集成創新。(圖1)

圖1 平房倉橫向通風成套儲糧新技術拓撲圖

技術創新

平房倉橫向通風集成儲糧新技術創新高大平房倉橫向負壓通風、負壓分體式橫向谷冷通風、多介質環流防治儲糧害蟲和儲糧溫度、濕度、氣體多參數監測系統。

(一)橫向通風技術

橫向負壓吸出式通風工藝,實現了風道上墻、騰空地面以滿足機械化進出倉作業的需要,同時研究優化通風工藝參數及氣流高效組織方法,提高通風降溫均勻性,有效控制通風水分損耗。

該技術具有通風途徑比小、單位面積通風量高、通風均勻、濕熱交換充分等特點,提高了通風效率,可有效控制通風過程中水分損耗在±0.3%之內,并實現進出倉設備在倉房地面無障礙行走,機械化進出倉設備產能從原來的50 t/h提升到了150~200t/h,作業效率提高3~4倍。

(二)分體式負壓谷物冷卻技術

橫向谷冷技術其通風路徑較豎向延長了3~5倍,具有冷空氣與糧堆接觸時間長,熱交換充分、降溫速度快、冷卻糧溫均勻、溫差小、冷量利用率高、能耗低等特點和優勢,其單位能耗僅為0.2 kW·h/(t·℃),既可全倉谷冷通風,也可分區域谷冷通風,使用方便靈活。

(三)多介質害蟲防治技術

多介質害蟲防治技術是利用氮氣發生設備、熏蒸發生器等設備,使害蟲防治氣體通過橫向環流系統,在覆膜密閉糧堆內部橫向循環流動,并快速均勻分布,達到有效殺蟲目的,該技術包括基于膜分離的氮氣橫向環流氣調技術和磷化氫橫向環流熏蒸技術等。

橫向通風系統和環流系統相結合,能夠有效地提高以充氮氣調、惰性粉氣溶膠防蟲為代表的物理防治害蟲新技術應用效果,實現了熏蒸、氣調和環流均溫等多種工藝介質在糧堆循環均布;有效降低30%~50%磷化鋁熏蒸藥劑的使用量;創新基于膜分離制氮的氣調儲糧技術,降低設備造價和使用成本,使其運行成本低于0.6元/噸糧。

(四)溫濕水多參數糧情檢查系統

溫濕水一體化多參數糧情測控系統,將單一的溫度糧情監測升級到糧堆溫度、濕度、水分和露點等糧情參數在線監測;采用數值模擬技術,形成可視化的糧食溫度、水分動態變化糧情實時云圖。更加精準和全面地監測糧堆糧情,使糧情監測和預警更為直觀、有效,提升儲糧發熱霉變預警能力和智能儲糧控制技術水平。溫濕水一體化多參數糧情測控系統融入了大量先進的檢測、控制及糧食儲藏技術,構建了科學完善的通風模型,將糧情檢測與通風降溫、干燥等倉儲作業緊密結合,真正做到了“能測能控”。

實施效果

(一)科技貢獻

平房倉橫向通風集成儲糧新技術首先提出了“糧堆各向異性”理論,并進行了系統研究和論述,首次闡明了不同糧種橫豎向通過時單位糧層阻力之間的差異,明確了不同儲糧生態區不同糧種橫向通風系統單位通風量,配套研制了基于糧堆系統特性參數的橫向通風專用風機,并提出了儲糧機械通風效能評價測試標準方法,完善了我國儲糧通風技術基礎理論,推動了我國糧食行業現代通風技術發展。

(二)技術貢獻

針對我國糧食儲備高大平房倉進出倉作業效率低的難點,研發了平房倉橫向通風集成儲糧新技術,實現了儲糧進出倉作業機械化和倉儲工藝技術的雙重突破和提升,解決了我國平房倉安全儲糧和機械化效率低的矛盾問題,平房倉進出倉效率提高3~4倍;實現了通風、冷卻過程中濕熱高效傳遞,降低成本,保障儲糧品質;實現了多介質害蟲防治技術高效使用,促進了綠色儲糧發展;提出的多參數糧情預警預測和云圖分析,推動了糧情檢測技術的升級換代。

(三)推廣應用

新技術的科學性、先進性及經濟實用性不斷得到生產性實倉驗證。至2018年12月底,該技術已在全國24個省區市的97個糧庫應用,涵蓋了全國7個儲糧生態區,推廣品種包括小麥、玉米、東北粳稻、西北粳稻、早秈稻、晚秈稻、裸大麥等;推廣倉容量超過200萬噸,并培訓糧食行業倉儲骨干2500多人次。

平房倉橫向通風集成儲糧新技術提升了平房倉儲糧工藝整體運行效益,推動了綠色儲糧技術的發展,更加高效保證糧食品質,降低我國糧食產后損失,提高我國糧食高效供給能力,保障國家糧食安全。

(國家糧食和物資儲備局科學研究院供稿)

來源:2019年第6期《中國糧食經濟》