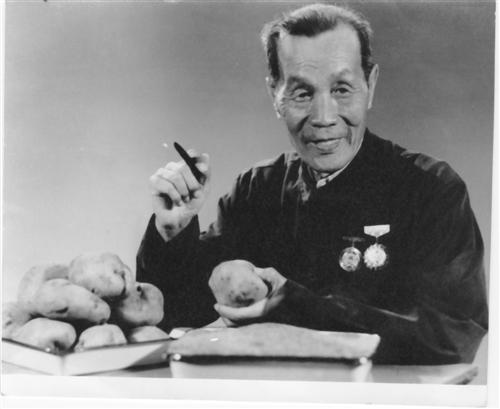

他是鄧小平親自頒獎的全國勞動模范,他研究出的高產、不腐爛、不退化的馬鈴薯無毒種薯,為我國解決馬鈴薯退化問題做出貢獻,國際馬鈴薯研究中心認為這一研究成果達到了世界先進水平。他就是被人們稱為馬鈴薯之父的張鴻奎。

雖然張鴻奎離開我們近30年了,但是他為烏蘭察布人民留下的這份寶貴財富一直滋養著后輩兒孫。現在烏蘭察布市已被中國食品工業協會授予“中國薯都”稱號,馬鈴薯種植面積穩定在400萬畝左右,年產鮮薯450多萬噸,種植面積和總產量占到內蒙古自治區的50%以上,占全國的1/20,在全國地級市位居第一,是國家重要的種薯、商品薯和加工專用薯生產基地和全國著名的馬鈴薯優勢主產區。

解決產量不高和種薯腐爛難題

張鴻奎是北京大興縣人,1923年畢業于北京市郊甲種農業學校農學專科,1942年在北京德勝門外京兆棉業實驗場當技術員,投身于棉花、水稻等作物的栽培試驗工作。1950年張鴻奎響應黨的號召,支援邊疆來到內蒙古農業科學研究所開創馬鈴薯育種工作。呼和浩特市工作環境相對優越,可是他發現馬鈴薯生長發育需要較冷的氣候條件,他考察到了烏蘭察布盟(現烏蘭察布市)地處中溫帶,屬大陸性季風氣候,區域內晝夜溫差大、降水集中、夏季溫度不高,加之土壤呈沙性,土質疏松,對馬鈴薯生長發育極為有利。他認為烏蘭察布誘人的氣候及地理條件,一定對馬鈴薯生長有所幫助。1960年,他毅然要求調到條件艱苦的烏蘭察布盟農科所去研究馬鈴薯種薯。

說走就走,當時沒有汽車,只有馬車,路又不好走,小女兒才3歲,搬家存在諸多困難,可是張鴻奎堅決要搬。他把自己所有的研究數據都放在幾個大壇子里,坐著馬車趕往烏蘭察布。半路上馬車轱轆深陷泥潭,車子一下失去平衡翻了下去,張鴻奎本應保護他的小女兒,可他卻下意識地抱住了那些壇子,嘴里不停地叨念:“我的資料,我的資料,不能把我的資料弄丟了。”

“我師傅就是這樣,在他的一生中,沒有比工作更重要的事了。聽人說,文化大革命的時候師傅每天被批斗完,還要再去繼續工作并且絲毫不受影響。他從來不在別人背后說三道四,只要張嘴說話便是他的馬鈴薯研究和他的工作。”張鴻奎的得意門徒閆振貴說。

馬鈴薯產量不高和種薯腐爛問題是上世紀50年代全國乃至全世界都攻不破的難題,為了解決這一難題,張鴻奎付出了近30年的艱辛努力。當時研究所的條件非常艱苦,科研人員少經費也不多,作為馬鈴薯研究室主任的他,好多事情都得親力親為。從早到晚,種植馬鈴薯,培育種子,人們總能看到一個背著鋤頭在馬鈴薯實驗基地晃動的身影。終于,張鴻奎解決了實生種子育苗技術、生產技術等難關,并總結出南方、北方不同地區的馬鈴薯生產及配套技術措施。實生種子在70年代開始推廣應用,短短幾年推廣到全國16個省、市、自治區,種植面積達40余萬畝。北方地區馬鈴薯一般可增產30%一70%,西南地區可增產一倍以上,而且實生種子可貯存10年左右,扭轉了馬鈴薯低產落后的面貌。

烏蘭察布馬鈴薯脫穎而出。1978年,美國的研究人員專程來學習張鴻奎的馬鈴薯種植技術,“那時烏蘭察布土地上鮮現外國人,看熱鬧人們里三層外三層把張鴻奎和外國人圍得水泄不通,那美國人表示了對師傅的欽佩和尊敬,并向師傅學習了這項技術。”閆振貴說。

“把我埋葬在馬鈴薯試驗地旁”

“我1974年來到農科所,跟了師傅12年,他是我這輩子最敬重的人,他的工作精神一直鼓舞著我,他教會我的不光是工作中的技巧,更重要的是學會了做人的道理和品德。”講起張鴻奎,閆振貴哽咽了。

張鴻奎家里生活過得很艱難,5個孩子,愛人又沒有工作,只靠他的工資生活。他們家吃飯都是定量的,每天每頓飯都是用一個小稱量好后才吃。但他默默地擔起生活的重擔,再怎么艱難、再怎么辛苦從來不跟別人提起。“自己家是那樣的生活狀況,但他還總是想著幫助別人。當年,我跟妻子因為工作原因兩地分居,師傅看在眼里,他認為我是很有才干的年輕人,就抓住自治區一位領導到農科所調研的機會,向領導說了我的困難,領導很快在集寧安排了我愛人的工作,讓我能夠踏實地跟著師傅繼續學習和研究馬鈴薯。”閆老意味深長地說道。

馬鈴薯事業是張鴻奎的命根子,“既然干了,就得干出點名堂來。如果只圖掛個名,還不如不干呢!”這是張鴻奎工作中經常說的一句話。

張鴻奎一直堅持去實驗室研究培育馬鈴薯種子,一直到他去世,他心念的還是他的研究。張鴻奎去世的前一天,把閆振貴叫到醫院的病房里說:“等我不在了,把我的骨灰一定要埋在馬鈴薯基地的邊上,這樣我依然能看著那片土地。”

張鴻奎走了,但烏蘭察布市馬鈴薯事業蒸蒸日上。該市的馬鈴薯領頭企業民豐薯業公司依然將張鴻奎的簡介和成就懸掛于博物館中。如今,烏蘭察布市通過舉辦三屆馬鈴薯展洽會,該市的馬鈴薯種植、生產加工企業與來自北京、山東、浙江等20多個省市的多家重點批發市場、社區、高校聯合采購中心、超市、采購企業進行了洽談,共簽訂了購銷、合作協議60多項,協議金額24.9億元,銷售馬鈴薯194萬噸。

張鴻奎(1903~1986),北京大興縣人。1923年畢業于北京市郊甲種農業學校農學專科。1950年支援邊疆來到內蒙古農業科學研究所開創馬鈴薯育種工作,任作物系主任、助理研究員。1960年調至烏蘭察布盟(今烏蘭察布市)農業科學研究所,任馬鈴薯研究室主任,1978年任烏盟農科所副所長,同年晉升為副研究員,同時,任內蒙古農學會理事、烏盟農業局總農業技師等。1978年《馬鈴薯實生薯在生產上應用效果的研究》成果獲國家科學大會獎,獲內蒙古自治區政府科技進步獎一等獎。1979年,被評為全國勞動模范,同年,當選為政協烏盟第五屆委員會副主席。1984年,加入中國共產黨。

他為我國解決馬鈴薯退化問題做出貢獻,扭轉了馬鈴薯低產落后的面貌,國際馬鈴薯研究中心認為這一研究成果達到世界先進水平。

公告信息:

公告信息: